Gebäudeenergiegesetz und Neubau: Diese Regeln gelten 2024/2025

Das Gebäudenergiegesetz (GEG) beinhaltet umfangreiche Regelungen für den energetischen Standard von beheizten und klimatisierten Gebäuden. Diese betreffen sowohl Neubauten als auch Bestandsimmobilien. Hier sind die Regeln beschrieben für 2024 / 2025 für den Neubau.

Rückblick zum Thema Energieeinsparung von Gebäuden: In Deutschland trat am 1. Februar 2002 die erste Fassung der Energieeinsparverordnung in Kraft. Sie wurde zusammen mit dem Energieeinspargesetz und dem Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz zum jetzigen Gebäudeenergiegesetz zusammengeführt. Das Ziel der Bundesrepublik ist es, bis 2045 einen klimaneutralen Gebäudebestand in Deutschland zu erreichen.

Welche Anforderungen stellt das Gebäudeenergiegesetz?

Die Vorgaben des GEG beziehen sich größtenteils auf die Heizungstechnik und die Wärmedämmung, die Klimatechnik und Maßnahmen zur Hitzereduzierung.

Maßgeblich ist dabei der Energiehaushalt eines Gebäudes. Dafür werden neben den Werten für die Raumheizung und -kühlung auch der Stromverbrauch (zum Beispiel von Wärmepumpen), die Warmwassererzeugung und der Luftaustausch bewertet. Zur Berechnung der energetischen Standards gibt es mehrere Verfahren. Diese beziehen sich auf unterschiedlich definierte Energieformen:

- Primärenergie: Umfasst den gesamten Prozess der Energiebereitstellung, vom Abbau der Rohstoffe bis hin zur finalen Verwendung

- Endenergie: Die Energie, die dem Gebäude von Außen zugeführt wird

- Nutzenergie: Die tatsächlich im Gebäude verwendete Energie (zum Beispiel zur Erwärmung der Heizung)

Die Resultate daraus werden zur Klassifizierung des Gebäudes herangezogen.

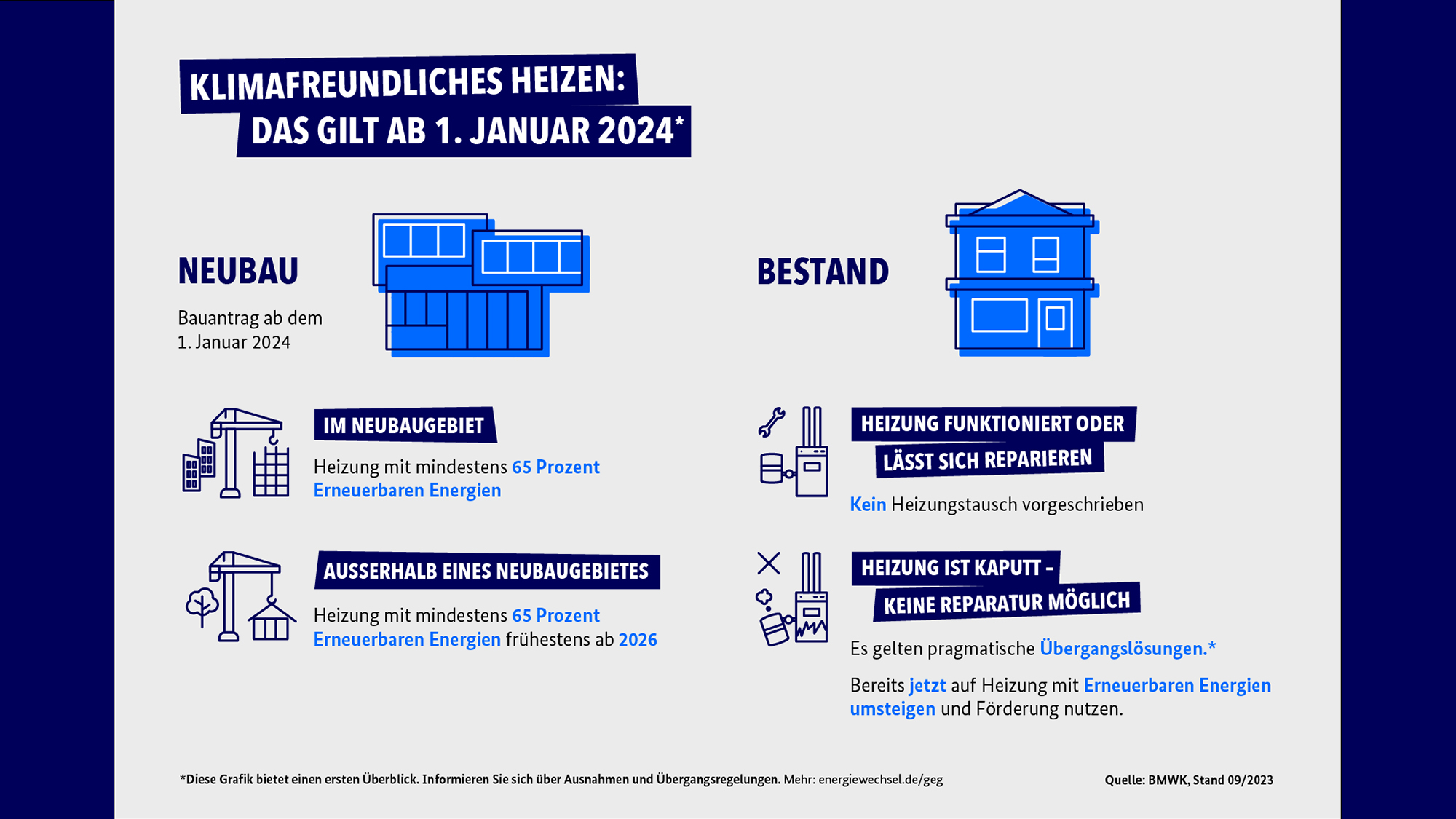

Erneuerbare Energien werden im Neubau zur Pflicht

Mit der Novellierung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) soll der Einsatz erneuerbarer Energien weiter gefördert werden. Seit dem 1. Januar 2024 müssen Heizungen in Neubauten, die in Neubaugebieten errichtet werden, zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Dafür stehen verschiedene Technologien zur Verfügung:

- Solarthermische Anlagen

- Biomasseheizungen (zum Beispiel Pelletheizungen)

- elektrische Wärmepumpe

- Brennstoffzellenheizung

- Wasserstofffähige Heizung

- Innovative Heizungstechnik

- Errichtung, Umbau, Erweiterung Gebäudenetz

- Gebäudenetzanschluss

- Wärmenetzanschluss (Fernwärme))

- Pelletheizung

Für alle Neubauten außerhalb von Neubaugebieten gilt seit Januar 2024 genau wie für die Heizungserneuerung im Bestand: Das Gebäudeenergiegesetz wird an die kommunale Wärmeplanung gekoppelt.

Neubauten und förderfähige KfW-Energiestandards

Das GEG beinhaltet umfangreiche Anforderungen an Neubauten bezüglich ihrer Energieeffizienz. Das heißt: Sie müssen den Standard eines eines Effizienzhauses 55 entsprechen. Bauwillige können selbst entscheiden, wie sie diesen Standard am besten erreichen.

Die wichtigsten Vorgaben dafür sind:

- Der Jahres-Primärenergiebedarf für Heizung, Warmwasserbereitung, Lüftung und Kühlung darf 55 Prozent des entsprechenden Referenzgebäudes nicht überschreiten (zuvor: 75 Prozent). Das Referenzgebäude entspricht einem KfW-Effizienzhaus 100.

- Der Wärmeverlust durch die Gebäudehülle darf maximal das 1,0-fache des Wertes des Referenzgebäudes betragen.

Ein bestimmter Anteil des Wärme- und Kältebedarfs im Gebäude muss durch erneuerbare Energien gedeckt werden. Die Höhe des Anteils hängt vom Energieträger ab und beträgt aktuell beispielsweise für eine Wärmepumpe oder einen Holzpelletkessel 50 Prozent.

ACHTUNG: Obwohl (derzeit) das Effizienzhaus 55 laut GEG als energetischer Standard beim Neubau gilt, ist es nicht förderfähig!

Um eine Förderung für den klimafreundlichen Neubau zu erhalten, muss der Neubau mindestens dem KfW-Effizienzhaus-Standard 40 QNG entsprechen. Bauherren, Baufrauen und Baufamilien sollten sorgfältig überlegen, welchen KfW-Standard sie anstreben möchten. Was heute als Standard gilt, kann morgen bereits überholt sein. Ein Haus, das nach möglichst strengen energetischen Richtlinien gebaut wird, spart im Laufe der Zeit nicht nur Energie und Kosten, sondern hat in der Regel auch einen deutlich höheren Wiederverkaufswert im Vergleich zu energetisch weniger gut ausgestatteten Immobilien. Hier gibt es eine Übersicht über Holzhäuser.

Checkliste und wichtige Punkte zur Holzhaus-Planung

Bevor man sich für den Bau eines Holzhauses bzw. Holzfertighauses entscheidet, gibt es mehrere wichtige Aspekte, die sorgfältig bedacht werden sollten. Diese umfassen die Bauweise, die optische Gestaltung, mögliche Förderungen und Gemeindevorschriften. Hier sind die Hauptpunkte, die man berücksichtigen sollte. Hier eine Übersicht der wichtigsten Punkte.

1. Welche Bauweise passt am besten?

- Typ der Bauweise: Entscheiden Sie, welche Holzbauweise am besten zu Ihren Anforderungen passt (z.B. Blockbauweise, Holzrahmenbauweise, Holztafelbauweise).

- Vor- und Nachteile: Jede Bauweise hat spezifische Vor- und Nachteile hinsichtlich Kosten, Bauzeit, Wärmedammeigenschaften und architektonischer Flexibilität.

- Erfahrungen der Baufirma: Wählen Sie eine erfahrene Baufirma, die mit der gewählten Bauweise vertraut ist und über entsprechende Referenzen verfügt. Über das Portal Holzbauwelt.de erhalten Sie eine Übersicht erfahrener ausgewählter Holzhaus-Unternehmen, die seit vielen Jahren beständig am Markt unterwegs sind.

2. Optik und Design eines Holzhauses / Holzfertighauses

- Ästhetische Präferenzen: Überlegen Sie, welcher Stil Ihnen am meisten zusagt (z.B. traditionelles Landhaus, modernes Designhaus, Schwedenhaus, Stadthaus, Bungalow).

- Farbwahl: Entscheiden Sie, ob Sie natürliche Holztöne beibehalten wollen mit sichtbarer Holzverschalung oder eine bestimmte Farbe wählen möchten. Alternativ gibt es auch die Möglichkeit von Putzträgerplatten auf die Holzrahmenkonstruktion.

- Innenraumgestaltung: Denken Sie an die Innenausstattung und das Raumklima, das Sie sich wünschen. Holz bietet hier zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten.

3. Energieeffizienz und Nachhaltigkeit wird immer wichtiger

- Dämmung und Isolierung: Informieren Sie sich über die Dämmwerte der verschiedenen Holzbauweisen und welche energetischen Standards Sie anstreben, z.B. ein Plusenergiehaus, das mehr Energie erwirtschaftet als verbraucht wird.

- Energieeffizienzstandards: Streben Sie gegebenenfalls eine Zertifizierung nach Passivhaus-Standard oder anderen Nachhaltigkeitskriterien an?

- Nachhaltige Materialien: Achten Sie auf die Verwendung nachhaltiger und umweltfreundlicher Materialien um den CO2-Fußabdruck beim Hausbau möglichst gering zu halten: ökologische Holzhäuser in Holz-Fertigbauweise ist klimafreundlicher Holzbau.

4. Förderungen und Finanzierung

- Staatliche Förderungen: Informieren Sie sich über mögliche staatliche Förderprogramme und Zuschüsse für den Bau von Holzhäusern, insbesondere für energieeffiziente und nachhaltige Bauprojekte.

- KfW-Förderung: Prüfen Sie die Angebote der KfW-Bank für zinsgünstige Darlehen und Zuschüsse für energieeffiziente Neubauten.

- Regionale Förderungen: Manche Bundesländer oder Gemeinden bieten zusätzliche Förderungen an. Informieren Sie sich über regionale Programme.

5. Gemeindevorschriften und Baurecht

- Bebauungsplan: Überprüfen Sie den Bebauungsplan Ihrer Gemeinde, um sicherzustellen, dass der Bau eines Holzhauses erlaubt ist und den örtlichen Bauvorschriften entspricht.

- Baugenehmigung: Klären Sie die notwendigen Schritte zur Erlangung einer Baugenehmigung. Dies kann je nach Region variieren.

- Gestaltungsvorschriften: Manche Gemeinden haben spezifische Vorschriften zur Fassadengestaltung, Farbwahl und Bauweise. Stellen Sie sicher, dass Ihr Entwurf diesen entspricht.

6. Kosten und Budget

- Gesamtkosten: Erstellen Sie eine detaillierte Kostenplanung, die alle Aspekte des Baus einschließt, von der Baugründung, den Materialkosten bis zu den Arbeitskosten. Holzhaus-Hersteller legen Ihnen detaillierte Angebote vor, nachdem Sie erste Beratungsgespräche durchgeführt haben.

- Kosten-Nutzen-Analyse: Führen Sie eine Kosten-Nutzen-Analyse durch, um die langfristigen Vorteile eines Holzhauses (z.B. Energieeinsparungen, Wohngesundheit, CO2-Fußabdruck) gegen die Anfangsinvestitionen abzuwägen.

7. Ökologische und gesundheitliche Aspekte

- Umweltfreundlichkeit: Achten Sie auf die Herkunft des Holzes und die Verwendung umweltfreundlicher Baumaterialien beim Hausbau.

- Raumklima: Berücksichtigen Sie die positiven Auswirkungen von Holz auf das Raumklima und die Gesundheit der Bewohner. Schließlich verbringt man circa 80-90 Prozent seines Lebens in Gebäuden.

Der Bau eines Holzhauses erfordert eine sorgfältige Planung und Berücksichtigung vieler Faktoren. Indem Sie sich über Bauweise, optische Gestaltung, Fördermöglichkeiten und Gemeindevorschriften informieren und Ihre individuellen Bedürfnisse und Wünsche klar definieren, schaffen Sie sich eine solide Grundlage für Ihr Bauprojekt. Das Portal Holzbauwelt.de informiert Sie über das Thema Holzhaus bauen und über ausgewählte Holzhaus-Hersteller.

KfW 40-fähige Holzfertighäuser / Holzhäuser auf Holzbauwelt.de

Wenn Holzfertighäuser als Effizienzhaus 40 QNG geplant und gebaut werden, erhalten Sie eine KfW-Förderung, wenn die Voraussetzungen dafür erfüllt sind. Dies muss von einem Energieeffizienzexperten belegt werden. Ein Fertighaus aus Holz ist energieeffizient, langlebig und wertstabil. Das am 1. März 2023 gestartete KfW-Förderprogramm Klimafreundlicher Neubau (KFN) fördert das Effizienzhaus 40 QNG.

Zukunftsfähiger Hausbau mit einem Fertighaus aus Holz

Diese traditionelle Bautechnik hat sich längst als zeitgemäße Antwort auf die Herausforderungen des Klimawandels erwiesen. Insbesondere Fertighäuser aus Holz erfreuen sich wachsender Beliebtheit, da sie nicht nur energieeffizient und langlebig sind, sondern auch ein einzigartiges Wohnklima bieten.

Das KfW-Förderprogramm Klimafreundlicher Neubau (KFN), gestartet im März 2023, hat diese Entwicklung weiter beflügelt, indem es die Förderung von Effizienzhäusern der Effizienzhausstufe 40 QNG unterstützt.

Das KfW-Förderprogramm und die Rolle der Holzfertighäuser

Das KfW-Förderprogramm Klimafreundlicher Neubau (KFN) wurde ins Leben gerufen, um den Bau energieeffizienter und nachhaltiger Wohngebäude zu fördern. Die Förderung von Effizienzhäusern der Klasse 40 zielt darauf ab, den CO2-Ausstoß im Gebäudesektor signifikant zu reduzieren und den Übergang zu einem klimafreundlicheren Wohnungsbestand zu beschleunigen. Holzfertighäuser spielen in diesem Kontext eine zentrale Rolle, da sie nicht nur die strengen Anforderungen an Energieeffizienz erfüllen, sondern auch ökologisch verantwortlich sind. Durch die Kombination von innovativer Bauweise und nachhaltigem Material tragen sie dazu bei, den Wohnbau in eine umweltfreundlichere Richtung zu lenken und den Klimawandel aktiv zu bekämpfen.

Hausbau mit Holz ist klimabewusst mit hohem Wohnkomfort

Die steigende Nachfrage nach Holzfertighäusern ist ein Zeichen dafür, dass sich die Einstellung zum Bauen grundlegend ändert. Immer mehr Menschen erkennen die Vorteile dieser nachhaltigen und zukunftsfähigen Wohnform. Das KfW-Förderprogramm Klimafreundlicher Neubau (KFN) unterstützt diesen Trend, indem es den Bau energieeffizienter Holzhäuser fördert. In einer Zeit, in der der Klimawandel eine der größten Herausforderungen unserer Zeit darstellt, bieten Holzfertighäuser eine praktische Lösung, um den CO2-Fußabdruck zu reduzieren und gleichzeitig hochwertigen Wohnraum zu schaffen. Es ist an der Zeit, Holz als das Baumaterial der Zukunft anzuerkennen und den Weg zu einer nachhaltigeren Bauweise zu ebnen.

Das Effizienzhaus beim Neubau

Für energiesparende Gebäude gibt es einen Orientierungsmaßstab: das Effizienzhaus. Die Kennzahl eines Effizienzhauses gibt an, wie energieeffizient ein Gebäude im Vergleich zu einem Referenzgebäude ist.

Was ist ein Effizienzhaus?

Ein Effizienzhaus ist ein energetischer Standard für Wohngebäude. Er setzt sich aus 2 Kriterien zusammen: Wie hoch ist der Gesamtenergiebedarf der Immobilie? Und wie gut ist die Wärmedämmung der Gebäudehülle? Das wird mit den Werten Primärenergiebedarf und Transmissionswärmeverlust angegeben.

Die Effizienzhaus-Stufe 40

Die Effizienzhaus-Stufe gibt die Klasse der Energieeffizienz an. Wer die Effizienzhaus-Stufe 40 erreicht und zusätzliche Anforderungen an die Nachhaltigkeit erfüllt, kann dafür eine Förderung erhalten. Die Kennzahl 40 gibt an, dass das Effizienzhaus nur 40 % Primärenergie benötigt, verglichen mit einem Referenzgebäude (nach Gebäudeenergiegesetz). Zudem liegt der Transmissionswärmeverlust bei nur 55 % des Referenzgebäudes. Der bauliche Wärmeschutz ist somit um 45 % besser.

Förderung für klimafreundliche Neubauten

Wenn Sie ein Effizienzhaus 40 bauen oder ein neues Effizienzhaus 40 kaufen, fördern die KfW Sie mit einem Kredit – vorausgesetzt, Ihr Immobilie erfüllt auch die Anforderungen an die Nachhaltigkeit.

Dabei gibt es zwei Förderstufen mit verschiedenen Höchstbeträgen für den Kredit:

Was ist ein klimafreundliches Wohngebäude?

Ein Gebäude gilt als klimafreundlich, wenn es

- wenig Energie verbraucht und damit als Effizienzhaus 40 eingestuft wird,

- wenig Treibhausgase ausstößt und damit die Anforderung an Treibhaussgasemissionen des „Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude Plus“ erfüllt und

- nicht mit Öl, Gas oder Biomasse beheizt wird.

Diese Anforderungen kann Ihre Expertin oder Ihr Experte für Energieeffizienz einplanen und überprüfen. Auch die Holzfertighaus-Hersteller auf Holzbauwelt.de beraten Sie hinsichtlich der KfW-Förderung.

Klimafreundliches Wohngebäude – mit QNG

Ein Gebäude erreicht diese Förderstufe, wenn es

- als Effizienzhaus 40 eingestuft wird,

- die Anforderungen des „Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude Plus“ (QNG-PLUS) oder des „Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude Premium (QNG-PREMIUM)“ erfüllt, bestätigt durch ein Nachhaltigkeitszertifikat, und

- nicht mit Öl, Gas oder Biomasse beheizt wird.

Das „Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude“ (QNG) ist ein staatliches Gütesiegel des Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen für Gebäude, das durch akkreditierte Zertifizierungsstellen vergeben wird. Das QNG stellt die Erfüllung von Anforderungen an die ökologische, soziokulturelle und ökonomische Qualität von Gebäuden sowie an die Qualität der Planungs- und Bauprozesse sicher.

Voraussetzung für die Vergabe des QNG durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle ist eine Zertifizierung mit einem Bewertungssystem für Nachhaltiges Bauen und die Einhaltung von besonderen Anforderungen im öffentlichen Interesse, die aktuelle Ziele in den Bereichen Klimaschutz, Ressourcenschonung, Gesundheitsschutz und Teilhabe aufgreifen.

Diese Anforderungen können Ihre Experten für Energieeffizienz und Berater für Nachhaltigkeit einplanen und überprüfen. Auch die Holzfertighaus-Hersteller auf Holzbauwelt.de beraten Sie hinsichtlich der KfW-Förderung.

Förderfähige Holzfertighäuser und Holzhäuser von renommierten Holzfertighaus- und Holzhaus-Herstellern finden Sie auf dem Ratgeber Portal für Holzhäuser und den Holzbau auf Holzbauwelt.de

Quellen: KfW, nachhaltigesbauen.de, Holzbauwelt.de

Frammelsberger Holzhaus feiert 40jähriges Firmenjubiläum

Das Holzbau-Unternehmen Frammelsberger R. Ingenieur-Holzbau GmbH aus dem badischen Oberkirch feiert im Juli 2024 sein 40-jähriges Jubiläum. Die Brüder Paul, Jonas und Lukas Frammelsberger führen das 64 Mitarbeiter starke Familienunternehmen in zweiter Generation. Im Jubiläumsjahr kommt sogar noch eine weitere Auszeichnung für den erfolgreichen Handwerksbetrieb dazu.

Frammelsberger als Handwerksunternehmen des Jahres 2024 ausgezeichnet

Die Handwerkskammer Freiburg zeichnet mit diesem Preis Betriebe in Südbaden aus, die sich in vorbildlicher Art und Weise den rasant wechselnden Herausforderungen einer globalisierten Welt und dem demographischen Wandel stellen.

Der Betrieb „Frammelsberger R. Ingenieur-Holzbau GmbH“ feiert dieses Jahr sein 40-jähriges Jubiläum und setzt seit jeher nicht nur auf ökologische Holzbauweise für Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser, sondern auch auf innovative Fachkräftesicherung.

Durch Kooperationen mit der örtlichen Realschule, Ausbildung im eigenen Betrieb mit Übernahmegarantie und flexible Arbeitszeiten sichert sich das Unternehmen seinen Handwerkernachwuchs. „Unsere Mitarbeitenden genießen ein Höchstmaß an Vertrauen, bringen stets ihre Fähigkeiten und Leistungen im Sinne des Unternehmensgedankens ein und garantieren damit den Erfolg und die Weiterentwicklung“, sagt Paul Frammelsbacher. Mit konsequenter Digitalisierung und Präsenz in den sozialen Medien bleibt das Unternehmen am Puls der Zeit.

Das Engagement im Umwelt- und Klimaschutz zeigt sich durch RAL-Gütezeichen, den Einsatz von Elektro- und Hybridfahrzeugen sowie einer Photovoltaik-Anlage auf der Produktionshalle und eine nachhaltige Energiegewinnung aus Abfallprodukten.

Frammelsberger Holzhaus entwickelt Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser

Bei Frammelsberger werden Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser in ökologischer Holzbauweise entwickelt und mit modernsten CAD-gestützten Fertigungssystemen produziert. Die Häuser werden dabei nach völlig individuellen Konzepten geplant – in direkter Absprache und an den Kundenwünschen orientiert. „Wir bieten ein Höchstmaß an Individualität, damit dieses einmalige Erlebnis den Kundenträumen gerecht wird“, so Lukas Frammelsberger.

Die Holzhäuser von Frammelsberger sind konsequent auf Wohngesundheit durch den Baustoff Holz ausgelegt, die sich aus weiteren ökologischen Materialien zusammensetzen. Die Frammelsberger Ökowände zeichnen sich durch rein ökologische Dämmsysteme aus natürlichen Baustoffen aus und sorgen durch eine diffusionsoffene Bauweise für ein optimales Raumklima im Haus.

Das Familienunternehmen produziert heute mit über 60 Mitarbeitern über 50 ökologische Holzhäuser pro Jahr. Nach mittlerweile 40 Jahren verfügt das Unternehmen über eine große Bandbreite verschiedener Hauslinien und Referenzobjekte.

Quellen: Stadtanzeiger Offenburg, Holzbauwelt.de

95 Jahre Regnauer Hausbau: Offener Jubiläumstag am 14. April 2024

Regnauer Hausbau, der große bayerische Haushersteller mit 95 Jahren Erfahrung im Holzbau – feiert sein Jubiläum von fast einem Jahrhundert vor Ort auf dem Firmengelände in Seebruck/Chiemsee am 14. April 2024. Hier kann man den Holzfertighaus-Hersteller hautnah u.a. mit der Besichtigung der modernen Fertigung der Holzhäuser erleben. Regnauer Holzfertighäuser entstehen mit viel Begeisterung und Know-how vor traumhaft schöner Kulisse am Chiemsee. Überzeugen Sie sich selbst davon am 14. April 2024. Eine Holzbau-Tradition die bereits seit drei Generationen andauert.

Die Familie Regnauer steht für Zuverlässigkeit, Spitzenqualität und eine konsequente Bauweise in Holz, die das einzigartige Wohlfühlambiente deer Regnauer Vitalhäuser begründen. Bauen Sie auf ein Familienunternehmen, geführt in dritter Generation – die vierte steht schon in den Startlöchern. Tief verbunden mit der eigenen Heimat, hat Regnauer schon vielen Baufamilien den Traum vom neuen eigenen Zuhause erfüllt.

Übersicht Veranstaltungsprogramm zum 95jährigen Firmenjubiläum

Die Firma Regnauer lässt die Öffentlichkeit am Sonntag, den 24. April 2024 von 10 Uhr bis 18 Uhr mitfeiern. Das Besuchsprogramm sorgt für eine entspannte Atmosphäre und ist voller Informationen. Es wird um eine Anmeldung gebeten.

WERKSBESICHTIGUNG:

Fachkundige Führung durch die hochmoderne automatisierte Regnauer Holzfertigbau-Produktion 4.0.

10 Uhr – 11.30 Uhr „Gelbe Gruppe“ (Erfolgt bei Anmeldung und Einteilung)

11.30 – 13 Uhr „Orange Gruppe“

Weitere Werksbesichtigungen finden zusätzlich ab 14 Uhr statt: stündliche Kurzführungen à 45 Min.

BEMUSTERUNGSAUSSTELLUNG

Inspiration für Ihre ganz individuellen Wohnvorstellungen. Information zu neuen Raumkonzepten und ihrer Planung. Die Führung gibt einen Rundum-Einblick in die Zukunft des vitalen Wohnens.

10 Uhr – 11.00 Uhr „Orange Gruppe“ (Erfolgt bei Anmeldung und Einteilung)

11.30 Uhr – 12.30 Uhr „Gelbe Gruppe“

Weitere Termine zur Bemusterungsausstellung zusätzlich ab 14 Uhr: stündliche Kurzführungen à 45 Min.

Vorträge zum 95jährigen Jubiläum am 14. April 2024

CLEVER FINANZIEREN

Wertvolle und praxisnahe Informationen zu Finanzierungsmöglichkeiten und Finanzierungsvarianten sowie bester Förderung eines Regnauer Vitalhauses.

11 Uhr – 11.30 Uhr „Orange Gruppe“ (Erfolgt bei Anmeldung und Einteilung)

12.30 Uhr – 13.00 Uhr „Gelbe Gruppe“

KAMPAGNE „HOLZ RETTET KLIMA“

Der Baustoff der Zukunft, der Ressourcen schont. Am besten aus nachhaltiger, heimischer Forstwirtschaft. Erfahren Sie mehr zur Initiative der Deutschen Holzwirtschaft.

Vortrag von 14.00 Uhr – 14.30 Uhr

REGNAUER VITALHAUS

Hightech und Wohlfühlambiente unter einem Dach. Wohngesund, schön und sorgenfrei: Leben im Regnauer Vitalhaus.

Vortrag von 14.30 Uhr – 15.00 Uhr

PROXON FRISCHLUFT-WÄRMETECHNIK

Heizen mit Frischluft-Wärmetechnik: zukunftsweisend, umweltbewusst, angenehm.

Vortrag von 16.00 Uhr – 16.30 Uhr

SMART HOME BY SOMFY

Intelligente Technologie für die Gebäudeautomation. Die modulare und zukunftssichere Gesamtlösung.

Vortrag von 16.30 Uhr – 17.00 Uhr.

Ganztägiges Rahmenprogramm am 14. April 2024

REGNAUER MUSTERHÄUSER LIESL UND AMBIENTI+ / Besichtigung am Veranstaltungs- und Firmenstandort in Seebruck!

Moderne Wohnideen und gekonnte Architektur in Holz erleben bei der Besichtigung der Regnauer Musterhäuser.

- Erkundung Musterhaus Liesl, vielfach prämiert.

- Innovative Konzepte im Musterhaus Ambienti+. Gesamtsieger GOLDEN CUBE.

PREMIUM-PARTNER von Regnauer Hausbau:

Proxon: Heizen mit Frischluft-Wärmetechnik.

Viessmann: Die neue Gerätegeneration mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Warmwasserspeicher und Lüftungsgerät. Präsentiert im Viessmann Truck.

Somfy: Intelligente Smart-Home-Technologie für die gesamte Gebäudeautomation.

Sentinel: Erleben Sie, was gesundes Wohnen ausmacht.

Schreinerei Thusbass, TUBA: Küchenberatung und großartige Inspiration für Ihre Traumküche.

TUBA: Interieur-Design-Paket rund um die ganzheitliche Inneneinrichtung von der Badgestaltung bis zum Lichtkonzept.

REGNAUER OBJEKTBAU

Bürobau der Zukunft erleben im Regnauer Vitalbüro. Erleben Sie die neue Erlebniswelt der modernen Bürogebäude.

REGNAUER KARRIERE-LOUNGE

Informieren Sie sich über zukunftsweisende Ausbildungsberufe: Erfahren Sie mehr über das Unternehmen Regnauer und sprechen Sie mit dem Unternehmen über Ihre Pläne.

UNTERHALTUNG & LEIBLICHES WOHL

- „Vitales Buffet“ für alle Gäste.

- Ganztägige Kinderbetreuung: Spiel und Spaß für unsere jüngsten Gäste mit Hüpfburg, Bastelspaß & Co.

- Sonderausstellung: Gehen Sie auf unterhaltsame Zeitreise und bestaunen Sie Werkzeuge, Autos und EDV von früher. Erleben Sie parallel unsere hochmoderne automatisierte Holzfertigbau-Produktion 4.0 und neueste Automodelle wie den Elektrobus ID.Buzz von Volkswagen.

GEWINNSPIEL VITALHAUS-URLAUB

Gewinnen Sie mit etwas Glück einen Traumurlaub in einem original Regnauer Vitalhaus in den Salzburger Bergen. Weitere Details finden Sie unten!

Auslosung und Bekanntgabe der Gewinner: Donnerstag, 18. April, 19 Uhr auf Instagram @regnauervitalhaus

HIER MELDEN SIE SICH ZUR JUBILÄUMS-VERANSTALTUNG AM 14. APRIL 2024 AN.

KfW-Programm Klimafreundlicher Neubau (KFN) Neustart ab 20.02.2024

Das am 1. März 2023 gestartete KfW-Förderprogramm Klimafreundlicher Neubau (KFN) wird am 20. Februar 2024 wieder geöffnet. Anträge können von Bauwilligen wieder gestellt werden. Gefördert wird der Neubau und Erstkauf klimafreundlicher Wohngebäude und Eigentum. Im Förderprogramm werden Kredite zu günstigen Zinskonditionen vergeben. Grundlage für die Förderung ist der Standard Effizienzhaus 40.

„Das ist auch ein wichtiges Signal an die deutsche Bauwirtschaft“, so Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) mit Blick auf ein Fördervolumen von rund 760 Millionen Euro für dieses Programm im laufenden Jahr. Gefördert werden sollen außerdem wieder der altersgerechte Umbau und das genossenschaftliche Wohnen. Wie lange das Geld dieses Jahr reicht, bleibt allerdings abzuwarten. Hier ist wohl schnelles Handeln geboten.

Ziel der Bundesregierung ist es, die Treibhausgasemissionen eines Gebäudes vom Bau über den Betrieb bis zum Rückbau zu vermindern. Insbesondere soll der Energiebedarf von Gebäuden sinken, indem auch mehr Erneuerbare Energien zum Einsatz kommen. Die neuen Vorgaben fördern umweltschonendes Bauen und bessere Nachhaltigkeitsstandards.

Das Programm KFN sieht dabei zinsgünstige Kredite für klimafreundliche Neubauten vor: „Der Endkundenzins liegt für Wohngebäude bei 2,1 Prozent und damit deutlich unter den marktüblichen aktuellen Baufinanzierungen“, erklärte Geywitz. Für die Neubauförderung gilt wie bisher ein hoher ökologischer Standard. So gibt es die zinsverbilligten Kredite der KfW-Förderbank nur bei Bauten mit dem Effizienzhaus-Standard EH 40. Hier sind Kreditsummen von bis zu 100.000 Euro möglich. Noch höher fällt die Förderung aus, wenn zusätzlich die Vorgaben für das „Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude“ (QNG) eingehalten werden. Dann ist eine Kreditsumme von 150.000 Euro möglich.

Was ist ein Effizienzhaus 40 im klimafreundlichen Neubau?

Für energiesparende Gebäude gibt es einen Orientierungsmaßstab: das Effizienzhaus. Die Kennzahl eines Effizienzhauses gibt an, wie energieffizient ein Gebäude im Vergleich zu einem Referenzgebäude ist. Ein Effizienzhaus ist ein energetischer Standard für Wohngebäude. Er setzt sich aus 2 Kriterien zusammen: Wie hoch ist der Gesamtenergiebedarf der Immobilie? Und wie gut ist die Wärmedämmung der Gebäudehülle? Das wird mit den Werten Primärenergiebedarf und und Transmissionswärmeverlust angegeben.

Der Primärenergiebedarf gibt an, wie viel Energie Sie durchschnittlich für Heizen, Lüften und Warmwasserbereitung verbrauchen. Er berücksichtigt nicht nur, was im Haus benötigt wird, sondern den gesamten Energieaufwand auch für vorgelagerte Prozesse, um z. B. Strom, Gas oder Fernwärme ans Gebäude anzuliefern.

Der Transmissionswärmeverlust beschreibt, wie viel Wärmeenergie bei einer beheizten Immobilie über die Gebäudehülle nach außen verloren geht. Eine gute Wärmedämmung und moderne Wärmeschutzfenster ermöglichen niedrigste Werte und geringe Wärmeverluste.

Effizienzhaus-Stufe 40 und Nachhaltigkeit sorgen für KfW-Förderung

Die Effizienzhaus-Stufe gibt die Klasse der Energieeffizienz an. Wer die Effizienzhaus-Stufe 40 erreicht und zusätzliche Anforderungen an die Nachhaltigkeit erfüllt, kann dafür eine Förderung erhalten. Die Kennzahl 40 gibt an, dass das Effizienzhaus nur 40 % Primäenergie benötigt, verglichen mit einem Referenzgebäude (nach Gebäudeenergiegesetz). Zudem liegt der Transmissionswärmeverlust bei nur 55 % des Referenzgebäudes. Der bauliche Wärmeschutz ist somit um 45 % besser.

Holzfertighäuser in Holzrahmenbau- oder Holztafelbauweise erfüllen die geförderte Effizienzhaus-Stufe 40 am besten durch schlankere Konstruktionen, eine hohe Wärmedämmung und mit dem klimafreundlichen Baustoff Holz wird der CO2-Fußabdruck eines Gebäudes erheblich reduziert. Holz als Kohlenstoffspeicher und späterer Baustoff verbraucht sehr viel weniger graue Energie bei der Herstellung als mineralische Baustoffe. Künftige CO2-Steuern werden sich wahrscheinlich am Gesamtenergiebedarf eines Hauses orientieren. Mit einem klimafreundlichen Neubau in Holzbauweise sind Sie auf diese Entwicklung bestens vorbereitet und minimieren die Folgekosten eines gebauten Hauses deutlich. Ein Holzhaus bauen mit dem klimafreundlichen Baustoff Holz verringert den CO2-Fußabdruck erheblich.

So bauen Sie ein förderungswürdiges Effizienzhaus EH 40 / klimafreundlicher Neubau

Der Standard eines Effizienzhauses ergibt sich immer aus der Kombination verschiedener baulicher und technischer Maßnahmen, vor allem aus den Bereichen Heizung, Lüftung und Dämmung. Die Wärmedämmung sollte gleichmäßig über die Gebäudehülle verteilt sein und bei der Anlagentechnik werden erneuerbare Energien eingesetzt. Dies kann zum Beispiel über Umweltwärme durch Nutzung von Wärmepumpen oder mit dem Einsatz von Solarenergie zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung erfolgen. Häufig wird eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung eingebaut.

Hier eine Übersicht der KfW für Förderkredite für den klimafreundlichen Neubau, Investitionszuschuss zur Barrierereduzierung und Förderung genossenschaftlichen Wohnens

Lassen Sie sich von den Holzfertighaus- und Holzhaus-Herstellern auf der Webseite Holzbauwelt.de beraten oder fordern Sie gleich über das jeweilige Anforderungsformular ein Angebot von einem Haustyp an, der Ihnen am meisten gefällt und Orientierung gibt.

Quellen: bundesregierung.de, BMWSB, KfW, Holzbauwelt.de

20 Jahre Zinsbindung bei KfW-Förderung für Wohneigentum

Wer Wohneigentum kauft, soll künftig von besseren Konditionen profitieren können: Das Förderprogramm „Wohneigentum für Familien“ der staatlichen Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) bietet künftig eine doppelt so lange Zinsbindung wie bisher.

„Die 20-jährige Zinsbindungsfrist soll eingeführt werden und damit Familien eine längere finanzielle Planbarkeit erhalten“, erklärte eine Sprecherin des von Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) geführten Ressorts. Bislang lag die maximale Zinsbindungsfrist bei zehn Jahren. Die neue Frist soll ab 1. März 2024 gelten.

Das Programm kommt nicht für alle Familien infrage, doch es gibt noch weitere Unterstützung für diejenigen, die Wohneigentum kaufen oder bauen. Auch für die Bau- und Immobilienbranche gibt es Fördermittel. Eine Übersicht, was für wen infrage kommt.

Wohneigentum für Familien (WEF) mit KfW-Förderung

Dieses KfW-Programm läuft seit 1. Juni 2023 und steht Familien sowie Alleinerziehenden mit mindestens einem minderjährigen Kind offen. Das zu versteuernde Jahreseinkommen darf dafür 90.000 Euro nicht übersteigen. Mit jedem weiteren Kind erhöht sich die Einkommensgrenze um 10.000 Euro. Gefördert wird der Neubau und der Erstkauf selbst genutzter und klimafreundlicher Wohngebäude und Eigentumswohnungen.

Klimafreundlich heißt: Es muss nach dem Effizienzhausstandard EH40 gebaut werden. EH40 wiederum bedeutet, dass ein Gebäude nur 40 Prozent der Energie verbraucht, die ein gesetzlich definiertes Standardhaus benötigt. Die maximale KfW-Kredithöhe beläuft sich bei einem oder zwei Kindern auf 170.000 Euro, bei drei oder vier Kindern auf 200.000 Euro. Ab fünf Kindern kann laut KfW ein zinsverbilligter Kredit in Höhe von maximal 220.000 Euro beantragt werden.

Wer zusätzlich nach den Vorschriften des Nachhaltigkeitssiegels QNG baut, für den gilt folgendes Kreditvolumen: 220.000 Euro bei einem oder zwei Kindern, 250.000 Euro bei drei oder vier Kindern, 270.000 Euro ab fünf Kindern. Wichtig: Der Antrag muss bei der KfW gestellt werden, bevor das Bauvorhaben beginnt.

Die Zinskonditionen orientieren sich auch bei Förderkrediten am Kapitalmarkt und werden laufend angepasst, heißt es bei der staatlichen Förderbank. „Die Festlegung erfolgt jeweils am Tag der Zusage bei der KfW. Dieser Zinsssatz gilt dann für die Dauer der gesamten Zinsbindungsfrist.“

Klimafreundlicher Neubau (KFN)

Dieses KfW-Förderprogramm war im März 2023 aufgelegt worden. Neben privaten Bauherren sind hier vor allem Unternehmen der Bau- und Immobilienbranche sowie Kommunen angesprochen.

Das Fördervolumen hatte zunächst bei 750 Millionen Euro gelegen, war im Jahresverlauf aber auf insgesamt 1,68 Milliarden Euro aufgestockt worden. Mitte Dezember wurden die Zahlungen gestoppt, weil die Mittel ausgeschöpft waren. Im Februar soll es wieder anlaufen, hat Bauministerin Geywitz bereits Anfang der Woche im Interview mit dem Handelsblatt angekündigt.

Klimafreundlicher Neubau im Niedrigpreissegment (KNN)

Dieses KfW-Förderprogramm soll neben WEF und KFN zur dritten Säule der Förderung des Wohnungsneubaus werden. Damit sollen Anreize für den Bau von Wohnungen im unteren und mittleren Preissegment geschaffen werden. Der Haushaltsauschuss des Bundestags hatte erst in seiner Bereinigungssitzung am Donnerstag vergangener Woche den Weg für das neue Programm frei gemacht.

Gefördert werden soll der Neubau von kleinen bis mittleren Wohneinheiten, z. B. für Alleinerziehende und Senioren. Die Förderung erfolgt über Zinsverbilligungen. Zielgruppe ist die Bau- und Immobilienbranche. Derzeit werden die Förderkonditionen ausgearbeitet. „Wir werden die neue KfW-Förderung jetzt so zügig wie möglich auf den Weg bringen, damit das Milliardenprogramm schnell in den Markt kommen kann“, sagte die Ministerin im Handelsblatt-Interview. Insgesamt steht für das Programm in diesem Jahr eine Milliarde Euro zur Verfügung.

„Jung kauft Alt“ bei der Gebäudesanierung

Hierbei handelt es sich um ein neues Förderprogramm des Bundes, das ebenfalls über die KfW abgewickelt werden soll. Der Start ist für den Sommer 2024 geplant.

Die Zielgruppe: Familien mit minderjährigen Kindern. Konkret geht es um den Erwerb von sanierungsbedürftigen Bestandsgebäuden. Die bisherigen Förderprogramme richten sich allein auf neu gebaute Wohnungen. Mit dem Programm sollen zudem leer stehende Wohnungen und Häuser abseits der Ballungsräume reaktiviert werden.

Wer einen zinsverbilligten Kredit in Anspruch nimmt, für den wird es energetische Sanierungsauflagen geben. Die Konditionen werden derzeit ausgearbeitet. Die Fördersumme liegt bei insgesamt 350 Millionen Euro für 2024.

Wenn der Gewerbebau zum Wohnbau wird

Auch dieses Programm ist ein neues Förderprogramm des Bundes. Deutschlandweit gibt es Leerstand bei Gewerbeimmobilien, also Büros und Räumen des Einzelhandels. Das Bundesinstitut für Bau, Stadtentwicklung und Raumordnung (BBSR) hatte in einer Studie prognostiziert, dass hier ein Potenzial von bis zu 235.000 neuen Wohneinheiten besteht.

Zielgruppe des Förderprogramms ist die Bau- und Immobilienbranche. Auch hier werden die Programmdetails noch ausgearbeitet. Der Förderstart ist für den Herbst 2024 geplant. Die Fördersumme liegt 2024 bei 120 Millionen Euro.

Hier gibt es eine Übersicht über ausgewählte Holzhaus-Anbieter, die geförderte Holzhäuser / Holzfertighäuser schnell und effizient erstellen.

Quellen: Handelsblatt.com, Holzbauwelt.de

Bungalow bauen für seniorengerechtes Wohnen

Die Senioren der Zukunft stellen neue Anforderungen an das seniorengerechte Wohnen. Die Zahl der älteren Menschen wird in den kommenden Jahrzehnten zunehmen, ebenso wie ihre Erwartungen und Wünsche an das Wohnen. Welche Wohnwünsche müssten für diese Zielgruppe berücksichtigt werden?

Die Gestaltung von Wohnraum für die alternde Bevölkerung wird in den kommenden Jahren eine immer wichtigere Herausforderung für Planer, Entwickler und Architekten sein. Bei der Berücksichtigung der Wohnwünsche für ältere Menschen sind einige Schlüsselfaktoren zu beachten:

- Barrierefreiheit und Zugänglichkeit: Wohnungen sollten so gestaltet sein, dass ältere Menschen mit Mobilitätsproblemen leichter darauf zugreifen können. Das schließt Rampen, breitere Türen, ebenerdige Duschen, Haltegriffe und eine allgemeine Reduzierung von Hindernissen ein.

- Sicherheit und Notfallvorkehrungen: Einrichtungen wie Notrufsysteme, Feuermelder, gut beleuchtete Bereiche und andere Sicherheitsmaßnahmen sollten in Wohngebäuden für Senioren integriert werden, um ihre Sicherheit zu gewährleisten.

- Gemeinschafts- und Freizeiteinrichtungen: Um soziale Interaktion und eine aktive Lebensweise zu fördern, sollten Gemeinschaftsbereiche wie Aufenthaltsräume, Gemeinschaftsgärten, Fitnessbereiche und Veranstaltungsräume geschaffen werden, die den Senioren die Möglichkeit bieten, Zeit miteinander zu verbringen und soziale Kontakte zu pflegen.

- Gesundheitsfürsorge: Die Integration von Gesundheitseinrichtungen, wie z.B. Apotheken, Gesundheitszentren oder Räumlichkeiten für regelmäßige Gesundheitsprüfungen und Beratungen, ist entscheidend, um den Senioren einen einfacheren Zugang zu medizinischer Versorgung zu ermöglichen.

- Komfort und Anpassungsfähigkeit: Die Anpassungsfähigkeit der Wohneinrichtungen an die individuellen Bedürfnisse und Vorlieben älterer Menschen ist wichtig. Das schließt die Bereitstellung von Komfortelementen wie verstellbaren Betten, leicht zu bedienenden Haushaltsgeräten und Raumausstattungen ein, die den Bedürfnissen älterer Menschen entsprechen.

- Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein: Die Integration von nachhaltigen und umweltfreundlichen Maßnahmen in die Wohnräume ist ebenfalls wichtig, um nicht nur die Betriebskosten zu senken, sondern auch um eine gesündere Umgebung für die Bewohner zu schaffen.

- Erreichbarkeit von Dienstleistungen: Die Nähe zu öffentlichen Verkehrsmitteln, Einkaufsmöglichkeiten, Gesundheitseinrichtungen und anderen wichtigen Dienstleistungen ist für ältere Menschen von großer Bedeutung, um ihre Selbstständigkeit und Unabhängigkeit zu bewahren.

Bei der Planung von Wohnraum für ältere Menschen ist es wichtig, die Vielfalt und Individualität dieser Bevölkerungsgruppe zu berücksichtigen und die Wohnsituation entsprechend anzupassen, um ein komfortables und sicheres Umfeld zu schaffen, in dem sie ihre Unabhängigkeit und Lebensqualität bewahren können. Das mehrgeschossige Bauen von Seniorenwohnanlagen sollte die vorgenannte Aspekte zum Wohle der Menschen berücksichtigen.

Beim seniorengerechten Wohnen gewinnt das wohngesunde Bauen mit Holz immer mehr an Beachtung. Das berühmte Holzhaus-Klima, das die Luftfeuchtigkeit im Haus sehr gut reguliert, trägt zum Wohlbefinden und zur Wohngesundheit des Menschen bei. Für Senioren ob einzeln oder als Paar eignet sich vor allem der barrierefreie Holzhaus-Bungalow mit einem Haus-Grundriss auf einer Ebene, ohne Treppen steigen zu müssen. Schauen Sie sich die Entwürfe der Holzhaus-Unternehmen auf dem Portal Holzbauwelt mit dem vorherigen Link an.